Интересное

психологические находки с просторов интернета - нужное и полезное

О коллективной травме и как с ней быть

Посттравматический рост: теоретические модели и способы осмысления

Посттравматический рост: теоретические модели и способы осмысления

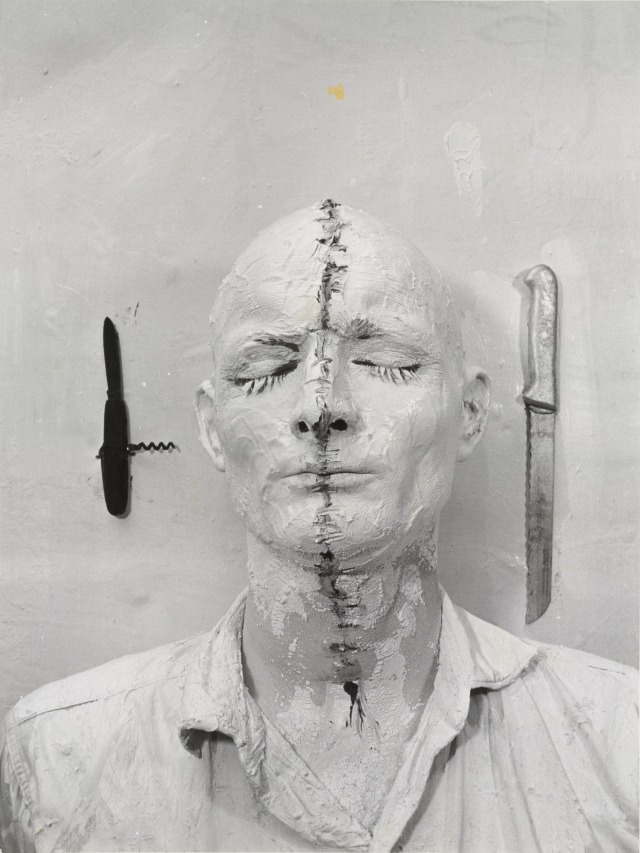

История изучения посттравматических состояний формировалась вокруг описания тех многочисленных негативных последствий, которые вносят травма и тяжёлый стресс в жизнь человека, что было обусловлено в первую очередь потребностями диагностики и оказания помощи пострадавшим. Вместе с тем идея о взаимосвязи разрушительных и жизнеутверждающих сторон различных жизненных кризисов всегда присутствовала в человеческой культуре на уровне мифов, религии, философии и искусства.

Вероятно, одну из первых попыток научного осмысления этой темы предприняла русский психоаналитик Сабина Шпильрейн в работе «Деструкция как причина становления», в которой исследуется неразрывная связь между актом становления и разрушения. «Становление – это результат разрушения, оно обусловлено разрушением…никакое изменение не может происходить без уничтожения старого состояния», – пишет Шпильрейн.

Концепция посттравматического роста личности разрабатывается в рамках социально-когнитивного подхода, согласно которому травматическое событие вносит болезненный разлад между имеющимися у человека базисными убеждениями и посттравматическими реалиями жизни. Ронни Янофф-Бульман описывает процесс преодоления травмы как «наведение мостов» между осмысленной упорядоченностью жизни до травмы и бессмысленным хаосом травматического опыта, которое происходит в два этапа: 1) на первом этапе совладания с интенсивным стрессом актуализируются механизмы психических защит отрицания, избегания и диссоциации травматического опыта; 2) после некоторой редукции эмоционального стресса при поддержке значимых Других начинается конструктивно-ориентированная когнитивная проработка травматического опыта.

Р. Янофф-Бульман считает, что преодоление психической травмы связано с перестройкой системы базисных убеждений и установлением согласованной картины мира, включающей в себя переосмысленный опыт травмы. Травматический опыт вносит в картину мира пострадавших представления о собственной уязвимости, ограниченной контролируемости событий, относительности справедливости и доброжелательности мира. Сами по себе эти «приобретения» не являются позитивными изменениями, отмечает Р. Янофф‑Бульман, но они могут быть интерпретированы как позитивные. В конечном итоге, согласно теореме Томаса: «Если человек определяет ситуацию как реальную – она реальна по своим последствиям». Это значит, что если пострадавшие определяют экстремальную ситуацию как несущую позитивные изменения, то эти изменения действительно начнут происходить. Р. Янофф-Бульман описывает следующие направления, в которых могут осуществляться позитивные личностные изменения после психической травмы:

- Самоотношение. В культуре повсеместно и во все времена существовало убеждение в духовной ценности страдания. Людям, прошедшим через серьёзные жизненные испытания, приписывают такие качества, как личностная сила, мудрость, просветлённость и т.д. Это социальное представление поддерживает позитивное самоотношение травмированных индивидов, чья самооценка серьёзно пострадала в результате жизненного кризиса.

- Расширение Я-концепции. Новый опыт, даже если это опыт травматический, заставляет человека обращаться за поддержкой в поисках моделей для подражания и социального сравнения, благодаря чему человек расширяет свой репертуар копинг-стратегий, идеалов и ценностей, приходит к лучшему пониманию самого себя и своего поведения.

- Социальная компетентность. Совладание с кризисной ситуацией зачастую требует привлечения дополнительных ресурсов, поиск которых стимулирует развитие навыков коммуникации, социальной компетентности, новых поведенческих паттернов и т.д.

- Психологическая готовность. Р. Янофф-Бульман пишет, что самая распространённая фраза, которую можно услышать от пострадавших – это «Я никогда не думал, что это случится со мной!». Действительно, эксплицитные абстрактные представления о том, что в мире существуют различные бедствия, не согласуются с имплицитными убеждениями о доброжелательности и справедливости мира. Как вакцинация штаммами микробов или вирусов стимулирует работу иммунитета, позволяя организму находиться в состоянии готовности к угрозе, так же и проживание различных кризисов может способствовать лучшей психологической готовности к всевозможным жизненным перипетиям.

- Экзистенциальная переоценка. Переживающие жизненный кризис люди часто задумываются над общечеловеческими вопросами о жизни и смерти, судьбе, Боге, смысле страданий, свободы воли и т.д. В поисках ответов пострадавшие обращаются к религии, философии, психологии, искусству. Их жизнь обретает экзистенциальное измерение, что может интерпретироваться как посттравматический духовный и личностный рост.

Собственно термин «посттравматический рост» для описания субъективно воспринимаемых позитивных личностных изменений после травматических, кризисных и стрессовых событий был предложен американскими психологами Ричардом Тэдэши и Лоуренсом Кэлхоуном в 1990‑х гг. на волне интереса к позитивной психологии. Авторы настаивают на том, чтобы концепция посттравматического роста личности достаточно чётко отделялась от психических защит, как механизмов, ориентированных в большей степени на редукцию стресса даже за счёт искажения реальности, или совладающего поведения, целью которого является адаптация к внешней реальности и сохранение психологического «статус-кво». Напротив, посттравматический рост личности возникает в условиях невозможности приспособиться к ситуации, избежать изменений и связанного с этим стресса.

Собственно термин «посттравматический рост» для описания субъективно воспринимаемых позитивных личностных изменений после травматических, кризисных и стрессовых событий был предложен американскими психологами Ричардом Тэдэши и Лоуренсом Кэлхоуном в 1990‑х гг. на волне интереса к позитивной психологии. Авторы настаивают на том, чтобы концепция посттравматического роста личности достаточно чётко отделялась от психических защит, как механизмов, ориентированных в большей степени на редукцию стресса даже за счёт искажения реальности, или совладающего поведения, целью которого является адаптация к внешней реальности и сохранение психологического «статус-кво». Напротив, посттравматический рост личности возникает в условиях невозможности приспособиться к ситуации, избежать изменений и связанного с этим стресса.

Указания на то, что феномен посттравматического роста личности не может быть осмыслен и понят в терминах «адаптации», «совладания» и «восстановления», содержатся и в работах, посвящённых антихрупкости – свойстве естественных сложных систем, способных изменяться со временем, использовать случайности, ошибки и стрессовые ситуации для самосовершенствования. Автор термина «антихрупкость» Нассиб Талеб считает, что посттравматический рост является антихрупкой реакцией психики на стресс и, следовательно, должен осмысляться не с позиций приспособления к стрессу, а с позиций использования стресса для развития системы (личности). Так как человеческая психика является сложной естественной системой, изменяющейся со временем и реагирующей на случайность и неопределённость внешнего мира, ей естественным образом присуща антихрупкость – способность использовать стрессовые ситуации для самосовершенствования. Триггерами для активации антихрупкой реакции сложной системы являются непредсказуемые события, не имеющие аналогов в предшествующем опыте (Н. Талеб называет такие события «чёрные лебеди»), влекущие за собой масштабные последствия во внешних условиях и вынуждающие систему к кардинальным внутренним структурным изменениям.

Н. Талеб описывает энергетический аспект антихрупкости: экстремальное событие провоцирует гиперреакцию системы – высвобождение избыточной энергии, которая выводит систему из равновесия, стимулируя изменение и переход системы в качественно новое состояние. Гипертрофированная потребность некоторых людей к упорядоченности, контролируемости и предсказуемости мира блокирует антихрупкие реакции, делая личность уязвимой в кризисных ситуациях.

Р. Тэдэши и Л. Кэлхоун предлагают метафору землетрясения для описания воздействия травматического события на личность и последующий посттравматический рост. Как землетрясение приносит разрушения, выявляет уязвимости и заставляет возводить более прочные конструкции и быть готовыми к сейсмической активности, так же и травма разрушает уязвимые компоненты личностной структуры, стимулирует к образованию новых и реструктуризации уже существующих иерархических связей между различными личностными системами и свойствами. В свою очередь устойчивые структуры не пострадают от «сейсмической активности» или пострадают лишь настолько, чтобы быть восстановленными в первоначальном виде. Р. Тэдэши и Л. Кэлхоун полагают, что хотя именно испытываемый личностью стресс является стимулом для актуализации процессов, потенциально (но не обязательно) способных привести к посттравматическому росту, наличие или отсутствие посттравматического стресса не является индикатором для оценки происходящих после травмы личностных изменений. Эти процессы – роста и стресса после травмы, согласно гипотезе авторов, протекают параллельно и независимо друг от друга.

Процессуальное описание посттравматического роста в модели Р. Тэдэши и Л. Кэлхоуна выглядит следующим образом:

1) экстремальное событие разрушает базисные убеждения о мире и о себе, разрывает непрерывную ткань личной истории (нарратив) и делает управление стрессом привычными способами (психические защиты, копинг-стратегии) неэффективным;

2) попытки эмоционально и когнитивно справиться с кризисом сопровождаются устойчивым стрессом и носят характер навязчивого, неконтролируемого размышления, постоянного мысленного возвращения к травматическим событиям;

3) обращение за социально-психологической поддержкой, которая выполняет две функции – канализацию негативных эмоций через самораскрытие и обретение новых поведенческих прототипов в лице людей переживших схожий опыт;

4) размышления над случившемся приобретают контролируемый и целенаправленный характер, продуцируются конструктивные смыслы травматической ситуации, которая вписывается в расширенный жизненный нарратив;

5) результат пережитого опыта, выраженный в изменениях системы отношений личности к миру, окружающим людям и самому себе, субъективно воспринимается как личностный рост и обретение мудрости.

Области посттравматического роста личности в модели Р. Тэдэши и Л. Кэлхоуна включают в себя:

1) Возросшее ощущение ценности жизни. Люди, пережившие экстремальные события, часто сообщают о том, что стали больше ценить жизнь и те повседневные мелочи, на которые раньше не обращали внимания. Нередки также высказывания о том, что им «повезло», так как ситуация могла сложиться намного хуже.

2) Возросшее ощущение силы своей личности. Пройдя испытания, связанные с экстремальной ситуацией, человек открывает в себе качества, о которых раньше не догадывался. Это могут быть как сильные стороны характера, например, решимость, выносливость, целеустремлённость, так и слабые – ранимость, страх, неуверенность. Парадоксальным образом, отмечают Р. Тэдэши и Л. Кэлхоун, в людях, испытавших посттравматический рост, понимание своей уязвимости переплетается с осознанием силы своей личности. Личностный рост в этой области переживается как комбинация ясного осознания того, что плохие ситуации могут случиться и случаются, и открытия, что «если я смог справиться с этим, значит, я смогу справиться с чем угодно».

3) Открытие новых жизненных перспектив и возможностей. Нередко случается так, что травматическое событие блокирует реализацию привычных форм жизненной и социальной активностей. Потеряв одни возможности, человек может обнаружить другие, причём в совершенно неожиданной сфере. Авторы приводят пример американки Кэндис Лайтнер, основавшей общественную организацию «Матери против пьяных водителей» после того, как её 13-летняя дочь погибла под колёсами автомобиля, которым управлял пьяный водитель.

4) Развитие духовности. Эта область роста содержательно тождественна экзистенциальной переоценке по Р. Янофф-Бульман и включает в себя возросший интерес к вопросам религии, философии, психологии и т.д.

5) Возросшее ощущение близости и открытости в отношениях с другими людьми. Как было описано выше, на одном из этапов посттравматического роста пострадавшие обращаются за поддержкой к другим людям. Р. Тэдэши и Л. Кэлхоун считают, что опыт самораскрытия способствует установлению более близких и доверительных отношений с окружающими.

Подводя итог вышесказанному, можем заключить, что феномен посттравматического роста описывает развитие личности в экстремальных условиях, когда адаптация к изменяющимся условиям затруднена или неэффективна. Посттравматическое развитие личности включает в себя процесс реструктуризации различных личностных систем (системы смыслов, отношений, Я-концепции, ценностей, базисных убеждений и т.д.) таким образом, чтобы травматический опыт и его последствия могли быть интегрированы в целостную картину мира, идентичность и систему социальных связей личности. Поскольку некое событие приобретает психотравмирующий статус в том случае, если необходимые для его интеграции усилия превышают индивидуальные интегративные возможности личности, посттравматическое развитие подразумевает обращение личности за социально-психологической поддержкой, предоставляющей индивиду ресурсы для интеграции травматического опыта в целостный личностный опыт.

Текст является выдержкой из диссертации, ссылка для цитирования

Толкачева О.Н. Социально-психологические факторы посттравматического роста личности: дисс…. канд. психолог. н. Саратов, 2018, 244 с.